Event Information

-

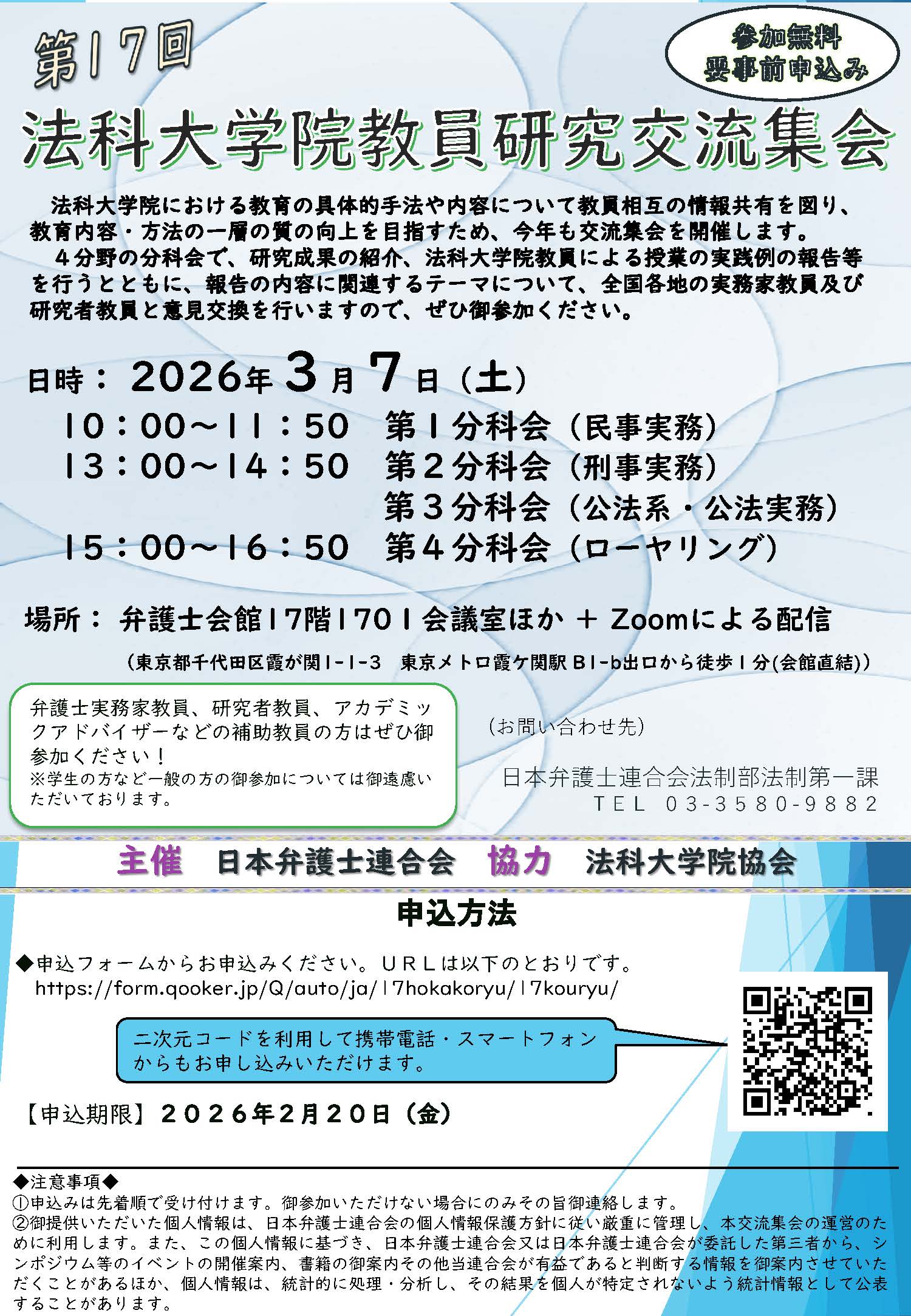

第17回法科大学院教員研究交流集会 第2分科会(刑事実務)

日時:2026年3月7日(土)13:00~14:50

会場:弁護士会館17階1701会議室ほか、Zoomでの配信あり

本セミナーはリモートによる参加も可能です

プログラム

テーマ「シナリオ教材(映像教材)を活用した刑事訴訟教育――公判前整理手続」

パネリスト:河原 俊也(日本大学大学院法務研究科教授)

四宮 啓(國學院大學名誉教授・弁護士)九岡 良彦(名古屋大学大学院法学研究科教授)池亀 尚之(千葉大学大学院専門法務研究科教授)

司会・コーディネーター:宮木 康博(名古屋大学大学院法学研究科教授)※ 事前に映像教材「刑事訴訟(捜査編・公判編)」をご視聴のうえ、ご参加ください。

映像教材「刑事訴訟(捜査編)」

映像教材「刑事訴訟(公判編)」

また、四宮 啓・宮木 康博ほか編著「Practical Studies 刑事訴訟」(成文堂、2024年)を事前にご一読いただけると幸いです。

▶︎ 書籍詳細はこちら

https://www.seibundoh.co.jp/pub/products/view/14809 -

【名古屋大学 学内限定】司法研修所検察教官特別講義

日時:2026年2月18日(水)10:00~11:30

会場:名古屋大学東山キャンパス アジア法交流館2F ACフォーラム

プログラム【名古屋大学 学内限定】

司法研修所検察教官(4名)による特別講義を開催いたします。本講義では、司法修習の概要や検事の幅広い職務内容、捜査実務について実務の最前線で活躍する検察教官から直接お話を伺うことができます。貴重な学びの機会となりますので、ぜひご参加ください。講師:三井田 守 氏 (司法研修所検察次席教官)

久保庭 幸之介 氏 (司法研修所検察教官)武田 純一 氏 (司法研修所検察教官)向井 翔 氏 (司法研修所検察教官)

司会:宮木 康博(名古屋大学大学院法学研究科教授)※ なお、このイベントの参加者は名古屋大学学生、大学院生、教職員に限ります。

また、会場内での写真撮影、録音、録画はできません。

-

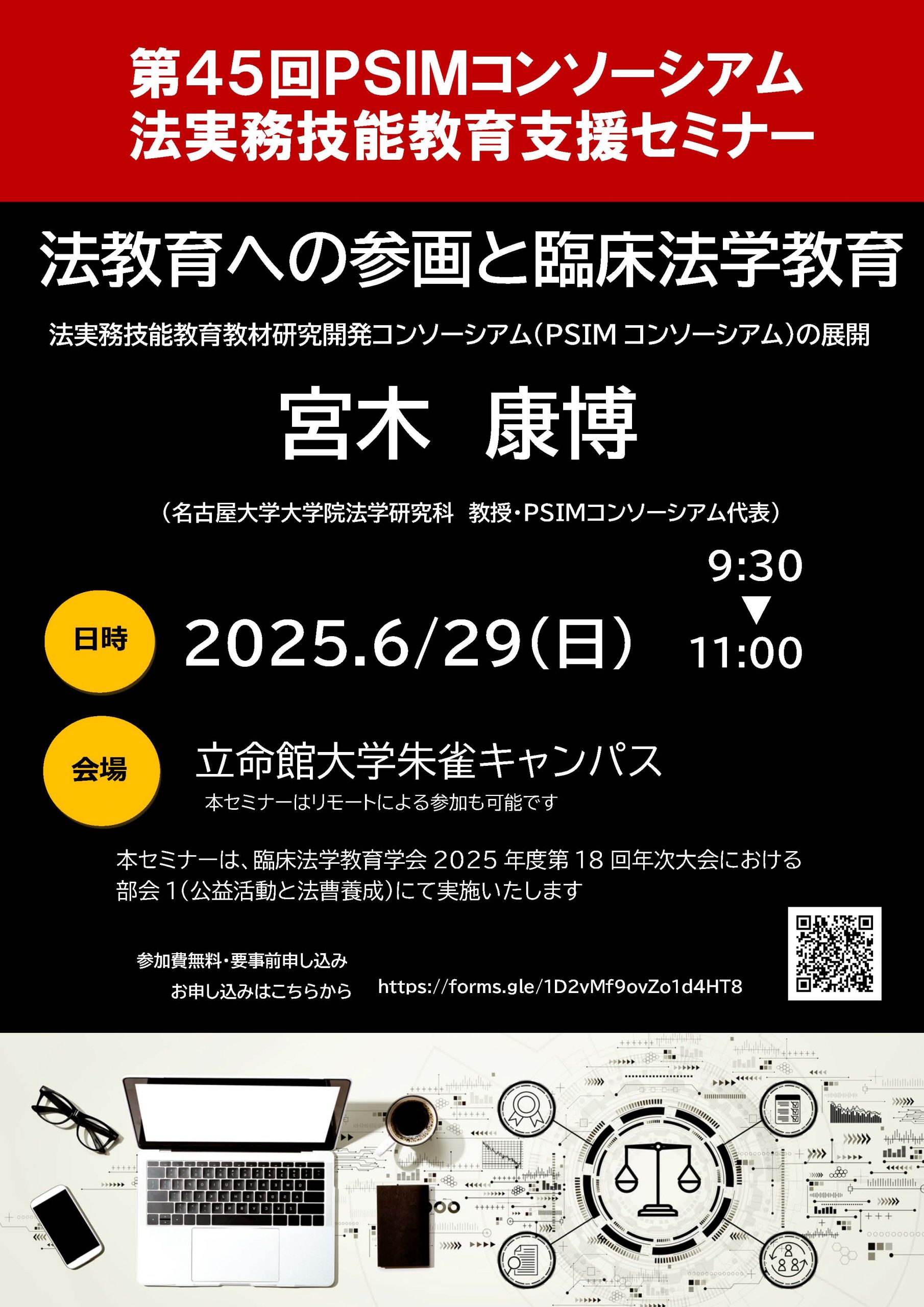

第45回法実務技能教育支援セミナー

日時:2025年6月29日(日)9:30~11:00

会場:立命館大学朱雀キャンパス

本セミナーはリモートによる参加も可能です

法教育への参画と臨床法学教育:PSIMコンソーシアムの展開

今回のセミナーでは、長年にわたり協力関係を築いてまいりました臨床法学教育学会 第18回年次大会において、今年度より法実務技能教育教材研究開発コンソーシアム(PSIMコンソーシアム)の代表に就任した宮木康博(名古屋大学大学院法学研究科 教授)より、「法教育への参画と臨床法学教育:法実務技能教育教材研究開発コンソーシアム(PSIMコンソーシアム)の展開」というタイトルにて報告の機会をいただきました。

宮木代表は、2019年6月29日に開催された第33回法実務技能教育支援セミナーにおける講演を契機として、以来、映像教材の制作、書籍の出版、法曹三者と中・高等教育機関との連携による教育プラットフォームの構築、さらにはAI技術の研究開発など、多岐にわたる取り組みを推進してきました。

本セミナーでは、宮木代表がこれまで主導してきたPSIMコンソーシアムの活動とその成果を総括するとともに、今後の展望についても紹介する予定です。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

プログラム

※本セミナーは、臨床法学教育学会2025年度第18回年次大会における部会1(公益活動と法曹養成)にて実施いたします

メインテーマ「法学教育における臨床法学教育の位置」

第Ⅰ部

* 9:30~11:00

【部会1】(公益活動と法曹養成)

テーマ:社会と関わる法学教育・法曹養成

司会:花本広志(東京経済大学)

報告者:

尾川佳奈(早稲田大学・弁護士)

「法科大学院生の公益活動への参加の取組み(仮)」

宮木康博(名古屋大学)

「法教育への参画と臨床法学教育:法実務技能教育教材研究開発コンソーシアム(PSIMコンソーシアム)の展開」 -

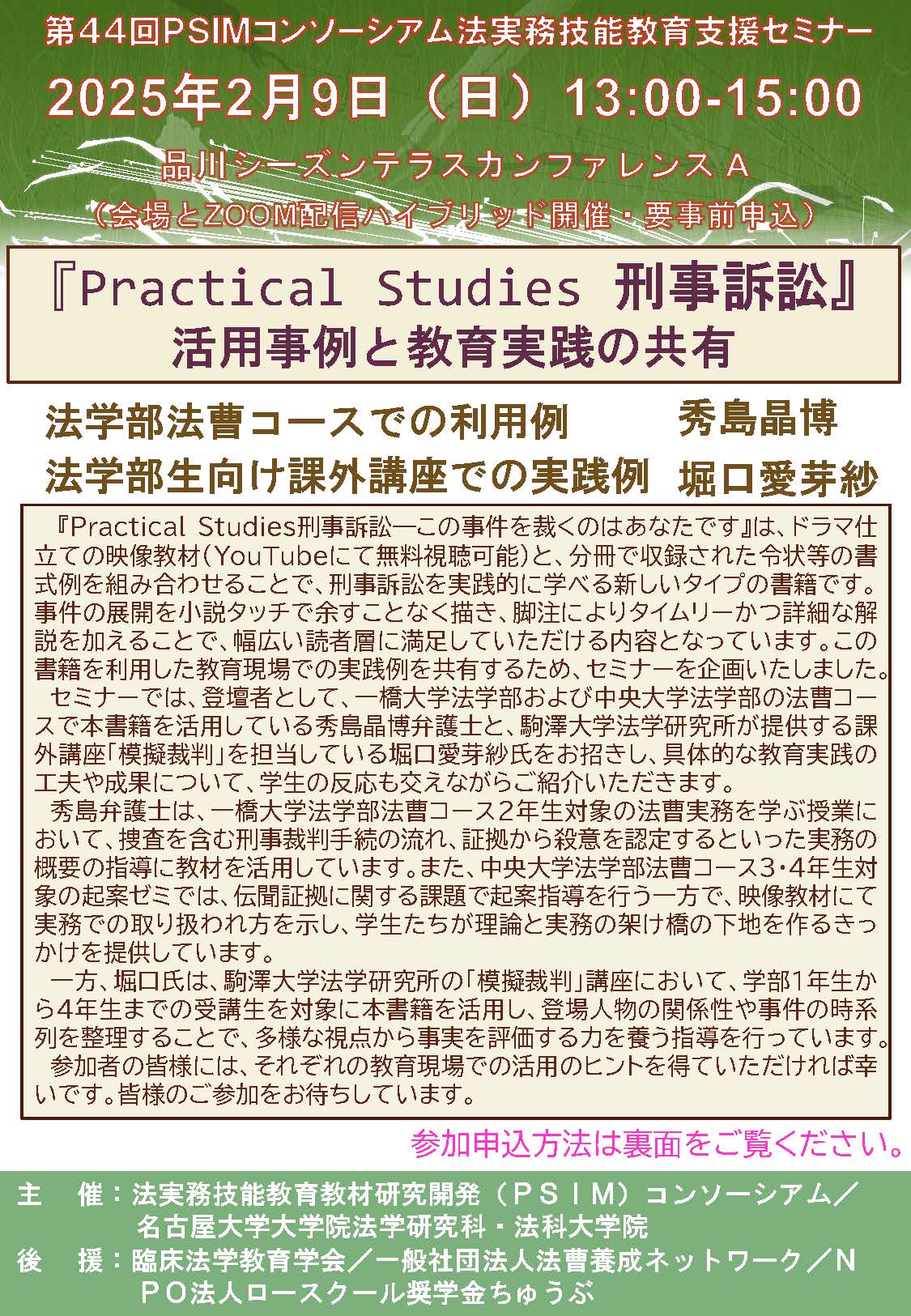

第44回法実務技能教育支援セミナー

日時:2025年2月9日(日)13:00~15:00

会場:品川シーズンテラスカンファレンスA(JR品川駅 港南口(東口)より徒歩約6分)

※会場&Zoom(Web配信) ハイブリッド開催となります

『Practical Studies刑事訴訟』活用事例と教育実践の共有

『Practical Studies刑事訴訟―この事件を裁くのはあなたです』は、ドラマ仕立ての映像教材(YouTubeにて無料視聴可能)と、分冊で収録された令状等の書式例を組み合わせることで、刑事訴訟を実践的に学べる新しいタイプの書籍です。事件の展開を小説タッチで余すことなく描き、脚注によりタイムリーかつ詳細な解説を加えることで、幅広い読者層に満足していただける内容となっています。この書籍を利用した教育現場での実践例を共有するため、セミナーを企画いたしました。 セミナーでは、登壇者として、一橋大学法学部および中央大学法学部の法曹コースで本書籍を活用している秀島晶博弁護士と、駒澤大学法学研究所が提供する課外講座「模擬裁判」を担当している堀口愛芽紗氏をお招きし、具体的な教育実践の工夫や成果について、学生の反応も交えながらご紹介いただきます。 秀島弁護士は、一橋大学法学部法曹コース2年生対象の法曹実務を学ぶ授業において、捜査を含む刑事裁判手続の流れ、証拠から殺意を認定するといった実務の概要の指導に教材を活用しています。また、中央大学法学部法曹コース3・4年生対象の起案ゼミでは、伝聞証拠に関する課題で起案指導を行う一方で、映像教材にて実務での取り扱われ方を示し、学生たちが理論と実務の架け橋の下地を作るきっかけを提供しています。 一方、堀口氏は、駒澤大学法学研究所の「模擬裁判」講座において、学部1年生から4年生までの受講生を対象に本書籍を活用し、登場人物の関係性や事件の時系列を整理することで、多様な視点から事実を評価する力を養う指導を行っています。 参加者の皆様には、それぞれの教育現場での活用のヒントを得ていただければ幸いです。皆様のご参加をお待ちしています。

プログラム

<第1部>「法学部法曹コースでの利用例」秀島 晶博 (一橋大学大学院法学研究科 特任准教授・弁護士)<講師紹介>一橋大学法科大学院修了。現在、日比谷見附法律事務所のパートナー弁護士(66期)。2016年より中央大学法学部で客員講師を務め、 2023年11月からは日本弁護士連合会司法調査室嘱託および一橋大学大学院法学研究科の特任准教授を兼任。法教育や司法教育における実務的指導にも携わる。<第2部>「法学部生向け課外講座での実践例」堀口 愛芽紗 (駒澤大学法学研究所非常勤講師・NPO法人法教育団体LEX代表理事)<講師紹介>明治大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了。現在、駒澤大学法学研究所および早稲田大学高等学院中学部公民科の講師。NPO法人法教育団体LEX代表理事。現在までに延べ3,000人以上の小・中・高・大学生に対し、法教育授業や啓発活動を実施。参加にあたってのお願い

参加にあたっては、事前に『Practical Studies刑事訴訟―この事件を裁くのはあなたです』(成文堂、2024年)をご確認いただき、映像教材「刑事訴訟(捜査編)」「刑事訴訟(公判編)」をご視聴のうえで、参加申込いただきますようお願いいたします。

申し込み方法

参加申し込みは下記のボタンよりお願いいたします。

申し込み〆切:2025年2月5日(水)

但し、会場の収容人員を超えた場合には、〆切となります。

なお、ご連絡いただきました個人情報は、参加者確認の目的のみに使用しセミナー終了後速やかに破棄いたします。

-

PSIMコンソーシアム・名大カフェコラボ企画「ダークマター裁判のゆくえ」

日時:2024年10月26日(土)15:30~17:00

「サイエンス裁判所事件簿:ダークマター裁判のゆくえ」

PSIMコンソーシアムと名大カフェのコラボ企画「サイエンス裁判所事件簿:ダークマター裁判のゆくえ」を 10/26(土)サイエンスアゴラ(テレコムセンター(東京))にて開催いたします。

ロケット輸送費上乗せ疑惑、争点はダークマター!? 未解明の宇宙の謎が争点の裁判では、どんな思考が求められるでしょうか。法学と宇宙物理の専門家がプロデュースするサイエンス裁判に、弁護士チームとして参加しませんか? 原告側と被告側の弁護士に分かれ、チームで審理を行います。(弁護士役希望の参加者は要申込、定員30名、先着順) なお、傍聴希望の参加者の方は申込不要です。 みなさまの参加をお待ちしています。

詳細はこちら:名古屋大学学術研究・産学官連携本部ウェブサイト

https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/research-information/mcafe/event110

-

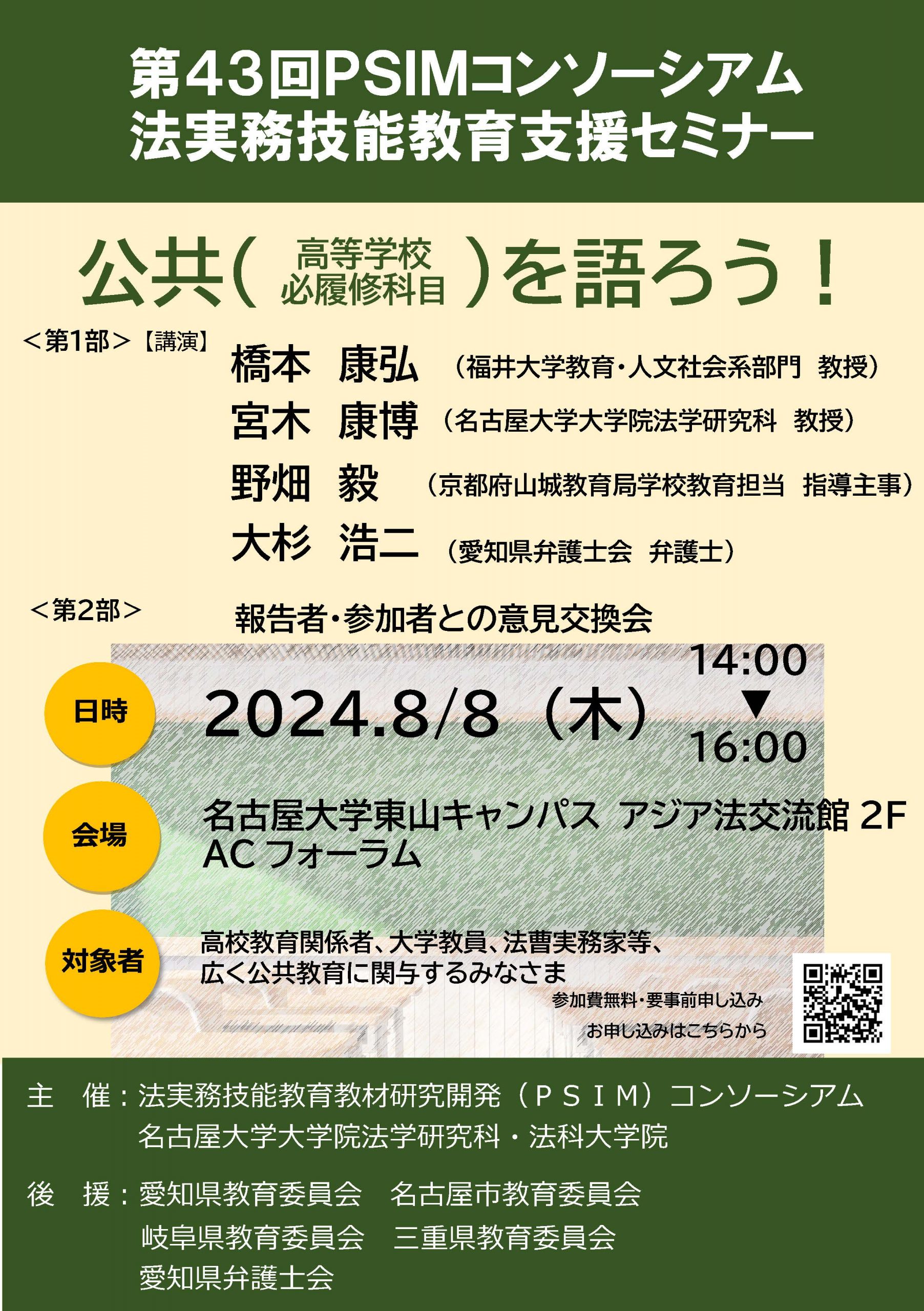

第43回法実務技能教育支援セミナー

日時:2024年8月8日(木)14:00~16:00

公共(高等学校必履修科目)を語ろう!

一昨年より、社会科の科目が「現代社会」から「公共」(必修科目)に変更され、学習観として、「知識積み上げ型」から「知識活用型」への転換が示されました。ここで目指されている学習は、自分の考えを発表したり、コミュニケーションを図るといった従来型のアクティブ・ラーニングにとどまらず、リアルな社会問題を前に、一人ひとりが「主権者」として、結論に至るまでの思考や判断過程を大切にしながら、法的な視点に基づいて考えることができる「真の主権者」を育成することにあります(主権者教育)。現代社会は、成人ないし成年年齢が18歳に引き下げられ、以前にも増して若い世代が責任ある立場で積極的かつ主体的に社会と関わりを持つことが期待されるとともに、グローバル化の進展や急速なIT化、多様性の尊重など、社会自体も目まぐるしく変化しています。そうした中にあって、未来の社会の担い手である若い世代に対して、いかなるコンテンツや機会を提供すべきなのか。妙案には三位一体の検討が不可欠でしょう。 そこで、本セミナーでは、高校の先生方と大学教員・法曹実務家などが連携して「公共」授業のコンテンツを構築する足掛かりとして、理念や実践例などの話題提供をするとともに、現場の先生方と活発に議論をしたいと考えています。 なお、実際上、公共学習の取組みは、総合学習の時間等を活用することが少なくないと思います。社会科以外の科目の先生方の貴重な意見も反映させたいと考えておりますので、分野を問わず、多数のみなさまにご参加いただけましたら幸いです。

プログラム

<第1部> 【基調講演】「主権者教育の本丸、公共教育の意義と狙い」橋本 康弘 (福井大学教育・人文社会系部門 教授)「大学法学部の公共教育実践」宮木 康博 (名古屋大学大学院法学研究科 教授)「主権者を育てる、高等学校での公共教育実践」野畑 毅 (京都府山城教育局学校教育担当 指導主事)「専門家と協働する公共教育実践」大杉 浩二 (愛知県弁護士会 弁護士)<第2部>報告者と参加者で意見交換会を行います。事前質問を申込みフォームにてお寄せください。申し込み方法

参加申し込みは下記のボタンよりお願いいたします。

参加申し込み後、接続先をお知らせいたします。

なお、ご連絡いただきました個人情報は、参加者確認の目的のみに使用しセミナー終了後速やかに破棄いたします。 -

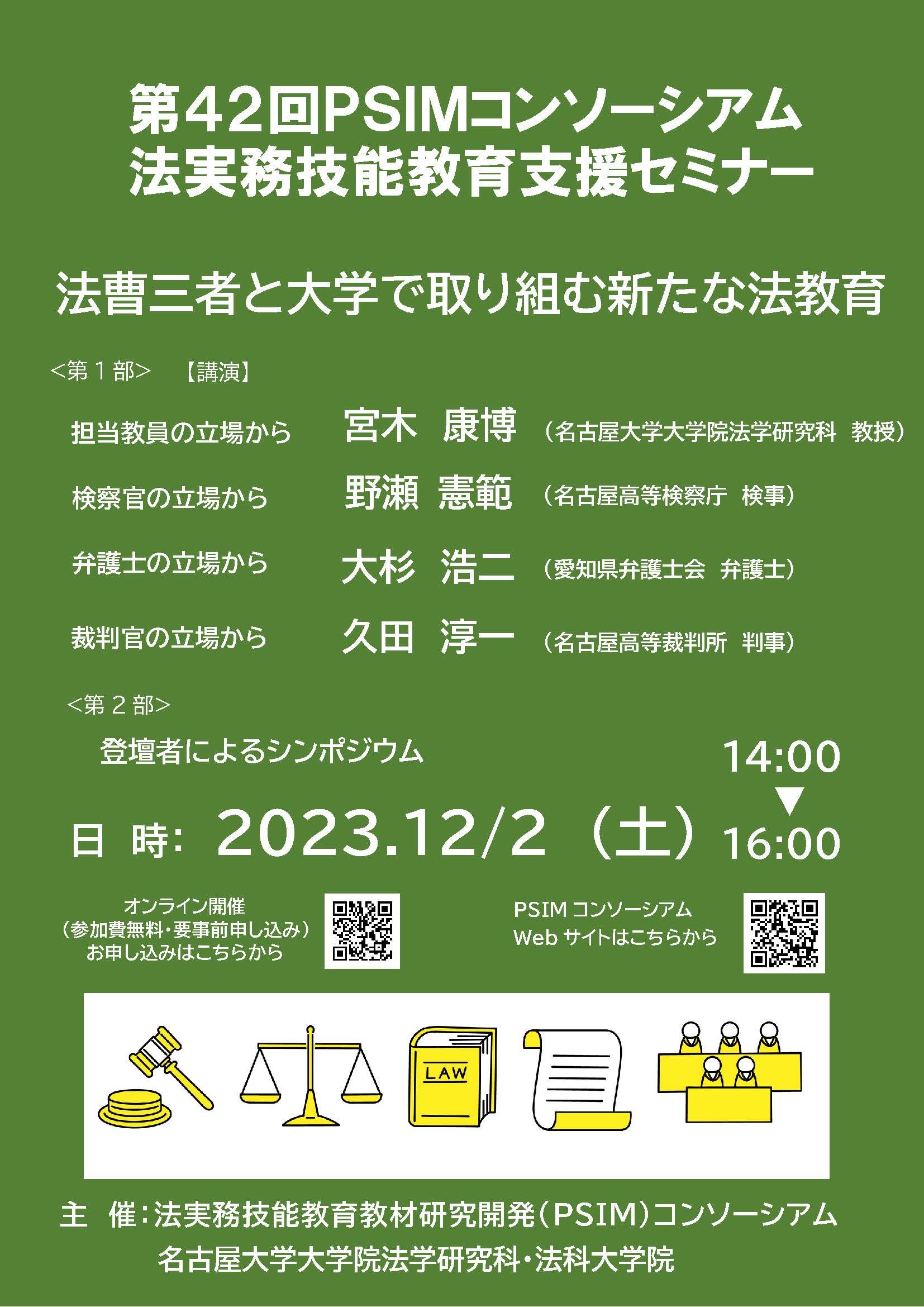

第42回法実務技能教育支援セミナー

日時:2023年12月2日(土)14:00~16:00

法曹三者と大学で取り組む新たな法教育

平成21年5月21日から開始された裁判員制度は、当初より、根無し草であることが懸念されていたが、選任手続への出席率は低下傾向を辿るとともに、令和4年度は,辞退が認められた裁判員候補者が67.4%に及ぶなど、その懸念は顕在化している感がある。そうした中で、公職選挙法の改正に伴い、令和4年4月1日からは高校生も裁判員に選ばれる時代となった。裁判員裁判では殺人や強盗致傷など重大犯罪と向きあい、被告が有罪か無罪かを巡り検察官と弁護士の主張が相反することもある。事件によっては、死刑が適当かどうか判断しなければならない場合もある。現在の日本では、司法に対する国民の理解の増進や信頼の向上に加え、高校生にも安心して裁判員を務められる環境整備が求められている。このような状況の下、法曹三者と大学でどのような新たな法教育が可能であろうか。今回のセミナーは、令和5年8月7日(月)に開催された名古屋大学オープンキャンパス法学部企画「模擬裁判・評議」(名古屋大学主催、名古屋地方裁判所、名古屋高等検察庁、愛知県弁護士会協力、(株)有斐閣協賛)を実践例として、法曹三者と大学それぞれの立場からご報告いただき、新たな法教育の今後の期待や課題等について、参加者のみなさまと一緒に考え、その一歩を踏みだして行きたいと考えている。

プログラム

<第1部> 【講演】担当教員の立場から報告者:宮木 康博 (名古屋大学大学院法学研究科 教授)検察官の立場から報告者:野瀬 憲範 (名古屋高等検察庁 検事)弁護士の立場から報告者:大杉 浩二 (愛知県弁護士会 弁護士)裁判官の立場から報告者:久田 淳一 (名古屋高等裁判所 判事)<第2部>登壇者によるシンポジウム申し込み方法

参加申し込みは下記のボタンよりお願いいたします。

参加申し込み後、接続先をお知らせいたします。

なお、ご連絡いただきました個人情報は、参加者確認の目的のみに使用しセミナー終了後速やかに破棄いたします。 -

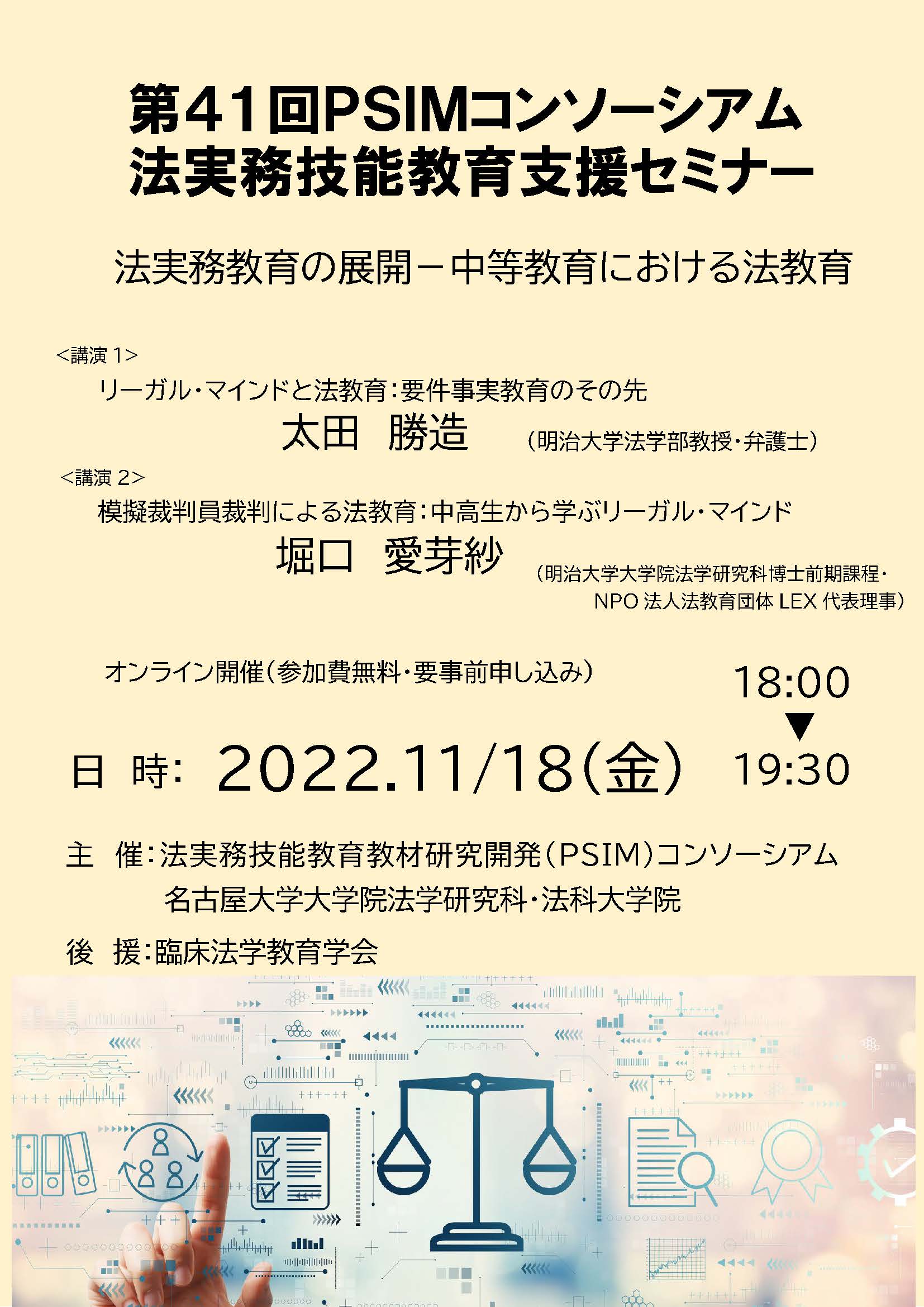

第41回法実務技能教育支援セミナー

日時:2022年11月18日(金)18:00~19:30

法実務教育の展開―中等教育における法教育

成人年齢の引き下げにより高校生も裁判員になりうることとなり、法曹という進路を希望するか否かにかかわらない中等教育での法教育が改めて注目されています。<3+2>制度と在学中受験の導入を受けて、学部課程と法科大学院課程の相互乗り入れも進行し、法曹志願者の裾野を広げるという課題ともあいまって、法実務教育のあり方自体も問い直されているといえます。今回は、法科大学院に入る前の法実務教育のあり方について考える機会とするべく、中等教育での法教育に取り組んでいらっしゃる太田勝造氏と堀口愛芽紗氏をお招きし、その優れた教育実践の報告をしていただくことといたしました。多くのみなさまのご参加をお待ちしております。プログラム

<講演1>

リーガル・マインドと法教育:要件事実教育のその先 太田 勝造 氏

<講演2>

模擬裁判員裁判による法教育:中高生から学ぶリーガル・マインド 堀口 愛芽紗 氏

太田 勝造 氏

(明治大学法学部教授・弁護士)

堀口 愛芽紗 氏

(明治大学大学院法学研究科博士前期課程・NPO法人法教育団体LEX代表理事)

講師紹介

講演者:太田 勝造 (明治大学法学部教授・弁護士)

東京大学法学部助手、名古屋大学法学部助教授、東京大学大学院法学政治学研究科助教授・同教授を経て、

2021年より現職。2020年3月弁護士登録(第二東京弁護士会)、東京大学名誉教授。

専門は、法社会学、現代法過程論、法と経済学、法と交渉、 ADR論。

講演者:堀口 愛芽紗 (明治大学大学院法学研究科博士前期課程・NPO法人法教育団体LEX代表理事)

明治大学大学院法学研究科博士前期課程 在学中

太田勝造教授の下で法教育の研究を行う。高校2年次から裁判員制度を学び、法や法制度を教わらない学校教育に疑問を持つ。

そして、大学2年時(2020年)から、高校生に法教育授業を実施。中学高校での法教育授業を約29校で実施。

経験を基にNPO法人法教育団体LEXを設立。代表理事を務める。

司会:藤本 亮(PSIMコンソーシアム 代表/名古屋大学大学院法学研究科 教授)

申し込み方法

参加申し込みは下記のボタンよりお願いいたします。

参加申し込み後、接続先をお知らせいたします。

なお、ご連絡いただきました個人情報は、参加者確認の目的のみに使用しセミナー終了後速やかに破棄いたします。 -

第40回法実務技能教育支援セミナー

日時:2022年6月18日(土)10:00~12:00

<3+2>時代の法実務教育教材の作成と活用

法科大学院を中心とするプロセスとしての法曹養成は、<3+2>と呼ばれる法学部早期卒業と組み合わされた学部・法科大学院一貫教育とともに「在学中受験」が導入され、大きな転換点を迎えています。法実務教育もこの影響を受け、多くの法科大学院では、法実務科目について既修2年未修3年次の秋学期に配当されるカリキュラム改正が進んでいます。他方、学部・法科大学院の一貫教育においては学部レベルでの法実務教育の可能性を大きく道を開いたとみることもできます。こうした動きを受けて、法実務教育のあり方についてのセミナーを企画いたしました。ロイヤリング教育の新しい教科書として高い期待を寄せられている「ローヤリングの考え方」(名古屋大学出版会・近刊)を執筆されている榎本修氏からは法科大学院での法実務教育のあり方についてお話いただきます。また、学部ゼミでの法実務教育を積極的に展開されている宮木康博氏からはその経験を踏まえつつ、現在出版準備中のストーリー・解説・書式・映像を連携統合した訴訟法教材とそのさまざまな教育・啓発場面での活用可能性についてお話いただきます。法実務教育について関心のあるみなさまはもちろん、転換点を迎える法曹養成に関心のあるみなさまのご参加を心よりお待ちしております。

プログラム

<講演1>「ローヤリングの考え方」と法実務教育講師:榎本 修(弁護士/元名古屋大学大学院法学研究科 教授)<講演2>学部での法実務教育をふまえた訴訟法教材講師:宮木 康博 (名古屋大学大学院法学研究科 教授)<シンポジウム>司会:藤本 亮(PSIMコンソーシアム 代表/名古屋大学大学院法学研究科 教授)

榎本 修

(弁護士/元名古屋大学大学院法学研究科 教授)

宮木 康博

(名古屋大学大学院法学研究科 教授)

申し込み方法

参加申し込みは下記のボタンよりお願いいたします。

参加申し込み後、接続先をお知らせいたします。

なお、ご連絡いただきました個人情報は、参加者確認の目的のみに使用しセミナー終了後速やかに破棄いたします。 -

第39回法実務技能教育支援セミナー

日時:2022年3月12日(土)9:00~11:00

Book Reviewと対話ー「ローヤリングの考え方」(榎本 修著、近刊)

榎本修氏ご執筆の「『ローヤリング』の考え方ー弁護士実務(法律相談・交渉・ADR活用等)の基礎」が名古屋大学出版会から出版に向けて準備中です。榎本氏も執筆に加わった名古屋ロイヤリング研究会の「実践ロイヤリング講義」(民事法研究会、2004年初版、2009年第2版)を用いた愛知大学法科大学院ならびに名古屋大学法科大学院での教育実践をふまえ、名古屋大学法政論集に連載された論文を大幅に改稿した書籍となります。 今回のセミナーでは、本書の書評という形で合衆国のエクスパートとの間でローヤリング教育についての日米対話を企画いたしました。 PSIMコンソーシアム事務局で素訳しました英文原稿を評者たるSid Kanazawa氏とJ. C. Lore氏にお渡しし、書評をしていただいた上で、ローヤリング教育をめぐる日米間の対話を行います。当日は同時通訳を入れてZOOMミーティングによる開催となります。時差の関係で土曜日午前中の開催となりますが、法実務教育に関心のあるみなさまの参加を心よりお待ちしております。「ローヤリング」の考え方ー弁護士実務(法律相談・交渉・ADR活用等)の基礎

<主要目次>第Ⅰ部 総論第1章 ローヤリング概論■解説1 アメリカのローヤリング第2章 ローヤリング技能の概観■解説2 心理学とローヤリング【補論】ローヤリングの目的論■解説3 法哲学・法理学とローヤリング第Ⅱ部 各論第1章 法律相談・面談第2章 事件受任第3章 調査・証拠収集第4章 交渉第5章 ADR・裁判外紛争解決手続第6章 委任終了後の作業・報酬【発展研究】「ローヤリング」と弁護士像

榎本 修

(弁護士/元名古屋大学大学院法学研究科 教授)

Sidney Kanazawa

(弁護士/Alternative Resolution Centers mediator)

J.C. Lore

(Rutgers Law School 教授)

講師紹介

講演者:榎本 修 (弁護士/元名古屋大学大学院法学研究科 教授)

ひかり弁護士法人アイリス弁護士事務所 代表

1992年京都大学法学部 卒業

最高裁判所司法研修所第46期司法修習生(名古屋地方裁判所配属)

1994年弁護士登録

2004年から2009年まで愛知大学大学院法務研究科(法科大学院) 教授

2014年から2015年まで愛知県弁護士会 副会長

2017年から2020年まで名古屋大学大学院法学研究科(法科大学院) 教授

講演者:Sidney Kanazawa (弁護士/Alternative Resolution Centers Mediator)

Alternative Resolution Centers メディエーター

弁護士として、40年以上に渡り国際ビシネスから公害や家事に至るまで多方面で活躍、とりわけ独

立したMediatorとしての評価が高い。長年NITA講師としても積極的に研修ダィレクターや講師とし

て活躍しており、PSIMセミナーの講師を2009年2月と2010年10月に務めた。ABAやカリフォルニア

州法曹協会をはじめとする数多くの要職も歴任した。

講演者:J.C. Lore (Rutgers Law School 教授)

Rutgers Law School 教授

Rutgers Law Schoolで卓越臨床法学教授と法廷弁護ディレクターを務める。2004年以降NITA講師と

なり、合衆国内のみならず、ケニヤ、アイルランド、ナイジェリア、タンザニア、シンガポール、中

国で法実務研修を行った経験がある。PSIMコンソーシアムが翻訳出版したSteven Lubet「現代アメ

リカ法廷技法」(原著は 2004年)の新版「Modern Trial Advocacy - Analysis and Practice」6th

edition(2020)の共著者である。

司会:藤本 亮(PSIMコンソーシアム 代表/名古屋大学大学院法学研究科 教授)

申し込み方法

参加申し込みは下記のボタンよりお願いいたします。

参加申し込み後、接続先をお知らせいたします。

なお、ご連絡いただきました個人情報は、参加者確認の目的のみに使用しセミナー終了後速やかに破棄いたします。 -

第38回法実務技能教育支援セミナー

日時:2021年11月13日(土)15:00~16:30

法科大学院補助教員の意義と役割

法科大学院教育は、専任教員のみならず、多くの外部の教員によって支えられています。また、それぞれの科目を主担当する教員だけではなく、さまざまな形で授業にかかわる「補助教員」の法曹養成教育への貢献も重要です。今回のセミナーでは、こうした「補助教員」が果たしてきた、またこれから果たすべき役割とその意義を振り返りつつチームティーチングのメンバーとして「補助教員」のみなさん自身がどのように貢献しようとしているのかを考えていくため、座談会形式でのセミナーを企画いたしました。「補助教員」の定義や雇用形態は法科大学院によってさまざまではありますが、ここでは専任ではなくかつ当該科目主担当ではない若手の弁護士というカテゴリーでさまざまな立場からのご発言をいただきます。なお、本セミナーはZOOMを用いてのリモート実施となります。多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

<司会>

上松 健太郎

(名古屋大学大学院法学研究科 准教授、弁護士法人オールスター)

藤本 亮

(名古屋大学院法学研究科 教授、PSIMコンソーシアム代表)

<登壇者紹介>

三宅 千晶 氏 (70期)

(早稲田大学アカデミック・アドバイザー、早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

備酒 貴也 氏 (73期)

(一橋大学学習アドバイザー、渋谷シビック法律事務所)

申し込み方法

参加申し込みは下記のボタンよりお願いいたします。

参加申し込み後、接続先をお知らせいたします。

なお、ご連絡いただきました個人情報は、参加者確認の目的のみに使用しセミナー終了後速やかに破棄いたします。 -

第37回法実務技能教育支援セミナー

日時:2021年7月9日(金)18:00~19:30

法曹養成と公益活動の担い手育成について

司法改革の主要な柱である法曹養成制度改革は、プロセスとしての法曹養成を理念としてきました。そこでは知識やスキルの錬成のみならず、将来どのような業務を行っていくのか、そしてその根底にある弁護士としてのアイデンティティの熟成も目的のひとつとなっています。

リーガル・クリニックは、ロースクールでの法実務教育科目の中で重要な位置を占めています。法律家の現場を見聞し、リアルなクライアントと接することはそれ自体大きな意義があり、将来の進路選択にとっても大きく影響すると考えられます。

今回は、公益活動を担う弁護士育成を目的としたクリニックプログラムの展開構想を小島秀一先生をお招きしてご講演いただき、法曹養成制度の中でのリーガル・クリニックの意義を考えるセミナーを企画いたしました。

なお、まだまだCOVID-19の感染拡大が収まる気配がないことから、本セミナーはZOOMを用いてのリモート実施となります。

多くのみなさまのご参加をお待ちしております。講師紹介

講演者:小島 秀一

(弁護士 弁護士法人早稲田リーガルクリニック)

<講師紹介>

1977年生まれ。早稲田大学法学部卒業。早稲田大学大学院法務研究科修了。弁護士(弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック、東京弁護士会)。臨床法学教育研究所招聘研究員。早稲田大学法務研究科非常勤講師。一般社団法人法曹養成ネットワーク理事。申し込み方法

参加申し込みは下記のボタンよりお願いいたします。

参加申し込み後、接続先をお知らせいたします。

なお、ご連絡いただきました個人情報は、参加者確認の目的のみに使用しセミナー終了後速やかに破棄いたします。 -

第36回法実務技能教育支援セミナー

日時:2020年12月20日(日)16:00~18:00

COVID-19感染拡大期における世界の臨床法実務教育

COVID-19の流行により、ロースクールに限らず大学での授業はリモート対応が大半を占めています。

オンライン環境での授業であっても、対面授業と同様に、アクティヴラーニングを実現するためロイヤリングや模擬裁判などのシミュレーション系科目でのさまざまな工夫をなさっていることと存じます。

さらに、大学外で実施するクリニック系科目やインターンシップ/エクスターンシップ科目もその実施にあたって大きな影響を受けております。

こうしたクリニック系・インターンシップ系の法実務技能教育に焦点をあて、スペイン、シンガポール、合衆国のロースクール教育、そして合衆国の継続法曹教育の状況について何が行われているのかを情報共有する機会としてPSIMセミナーを企画いたしました。

みなさまの担当される授業の参考としていただければ幸いです。

なお、今回のセミナーはZOOMによるウェビナー開催といたします。法実務教育に関心のあるみなさまのご参加を心よりお待ちしております。講演Ⅰ

"Lessons in the Time of COVID."(コロナの時代の教え)Adam D. Dubin

(スペイン ポンティフィシア・コミージャス大学 教授)講演Ⅱ

"Virtual Client Meetings with Student Interns: Advantages and Challenges"(学生インターン生とのクライアント仮想面談: 利点と課題)Helena Whalen-Bridge

(シンガポール National University of Singapore 准教授)講演Ⅲ

"U.S. legal education at a Crossroads – Change, Confronting an Existential Crisis, and COVID-19"(合衆国法学教育の岐路-変容、立ちはだかる存在論的危機、そしてCOVID-19)Matthew Wilson(テンプル大学日本校 学長)

講演Ⅳ

"Teaching Real Advocacy in a Remote Setting"Wendy McCormack(NITA所長)、Annie Deets(NITA理事)

スケジュール・講師紹介

【第1部】16:00~17:20

Ⅰ."Lessons in the Time of COVID."(コロナの時代の教え)

講演者:Adam D. Dubin (スペイン ポンティフィシア・コミージャス大学 教授)<講師紹介>

法学部国際公法講座で教鞭をとり、国際法・ヨーロッパビジネス法LL.Mプログラムの責任者を務める。サハラ以南のアフリカの人権問題の専門家であり、アフリカ、インド、カンボジアで国連関係の人権プロジェクトに参加した多数の経験を有する。Ⅱ."Virtual Client Meetings with Student Interns: Advantages and Challenges"(学生インターン生とのクライアント仮想面談: 利点と課題)

講演者:Helena Whalen-Bridge (シンガポール National University of Singapore 准教授)<講師紹介>

コネティカット州・カリフォルニア州弁護士。連邦地裁ロークラーク、カリフォルニア州検事、日本・シンガポールでのインハウスを経て、現職。

NUSの法実務教育の中心的役割を担う。Ⅲ."U.S. legal education at a Crossroads – Change, Confronting an Existential Crisis, and COVID-19"(合衆国法学教育の岐路-変容、立ちはだかる存在論的危機、そしてCOVID-19)

講演者:Matthew Wilson (テンプル大学日本校 学長)<講師紹介>

日本法、アメリカ法を専門とする。ワイオミング州立大学教授、アクロン大学教授、同LSディーン、同学長、ミズーリウェスターン州立大学学長を経て、2020年9月より現職。日本語も堪能。Ⅳ."Teaching Real Advocacy in a Remote Setting"

講演者:Wendy McCormack(NITA所長)、Annie Deets(NITA理事)<講師紹介>

PSIMコンソーシアムと長年協定に基づく協力関係にあるNITAの所長。長年NITAのプログラムコーディネータを務めた後、2017年より現職(時差の関係で一部録画済ビデオによる講演)

【第2部】17:30~18:00

パネルディスカッション(Adam D. Dubin/Helena Whalen-Bridge /Matthew Wilson )

司会:藤本 亮(PSIMコンソーシアム代表 名古屋大学大学院法学研究科教授)申し込み方法

参加申し込みは下記のボタンよりお願いいたします。

参加申し込み後、接続先をお知らせいたします。

なお、ご連絡いただきました個人情報は、参加者確認の目的のみに使用しセミナー終了後速やかに破棄いたします。 -

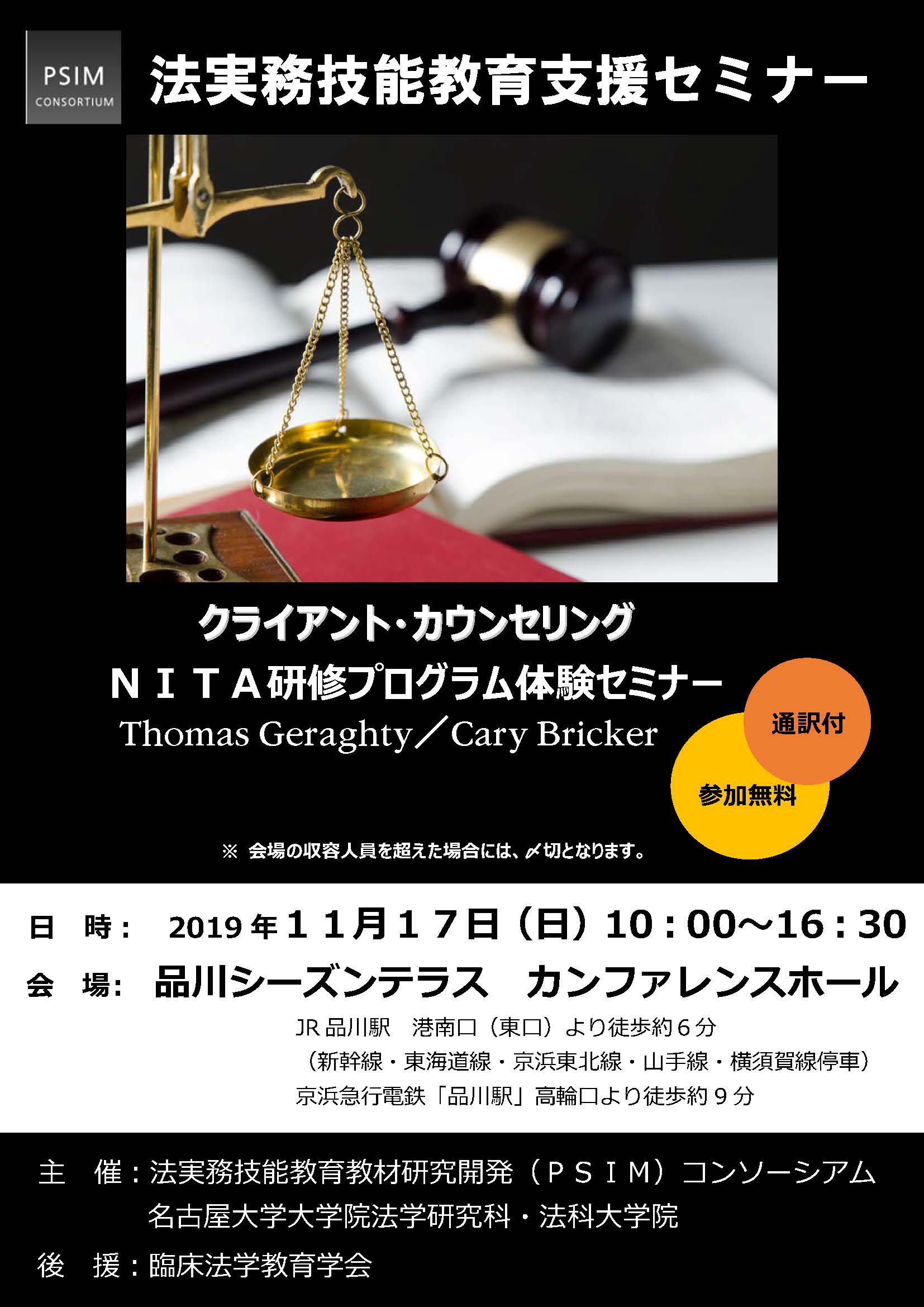

第35回法実務技能教育支援セミナー

日時:2019年11月17日(土)10:00~16:30

-

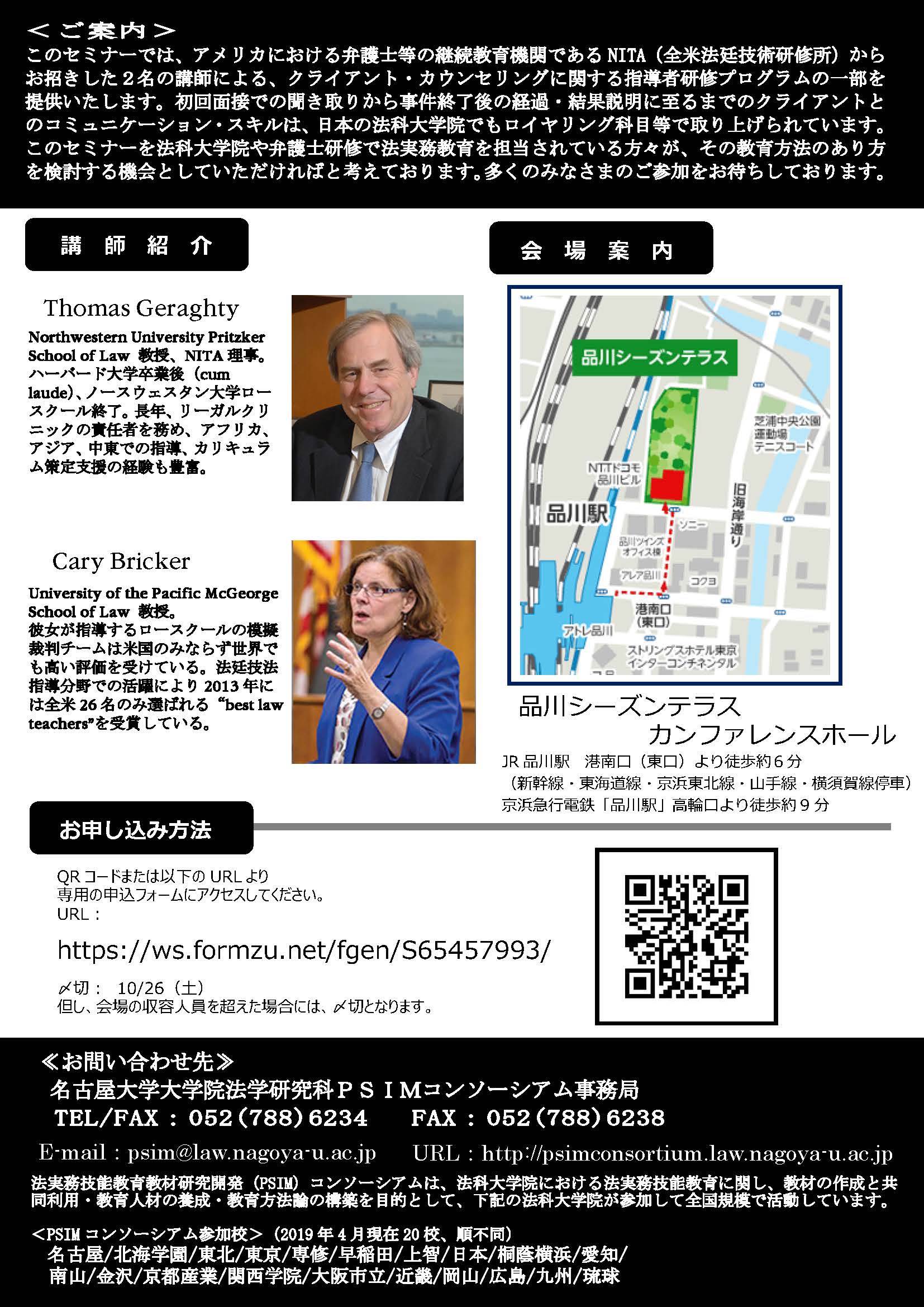

第34回法実務技能教育支援セミナー

日時:2019年11月16日(土)13:00~17:00

場所:品川シーズンテラスカンファレンスホール

-

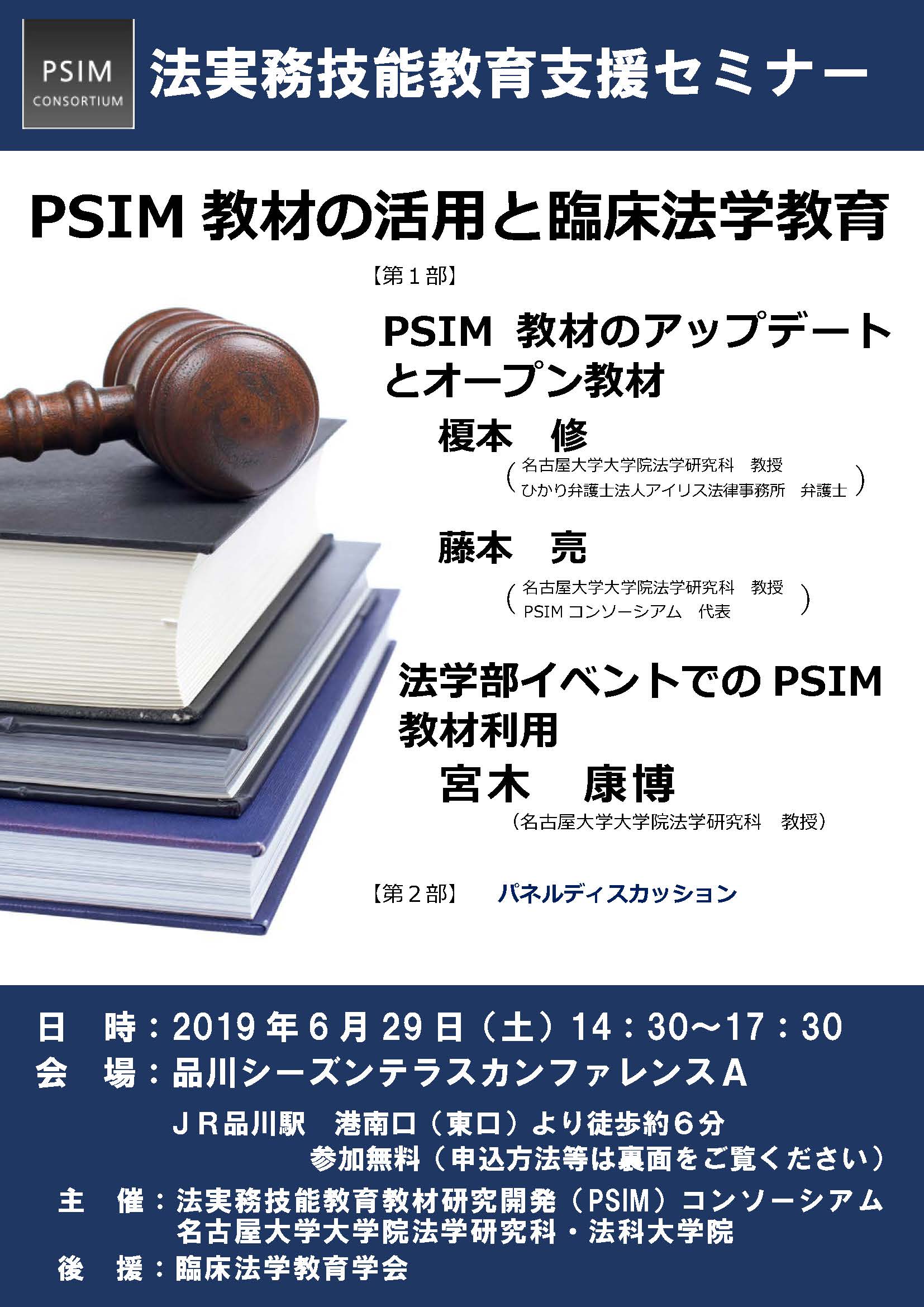

第33回法実務技能教育支援セミナー

日時:2019年6月29日(土)14:30~17:30

場所:品川シーズンテラスカンファレンスA

-

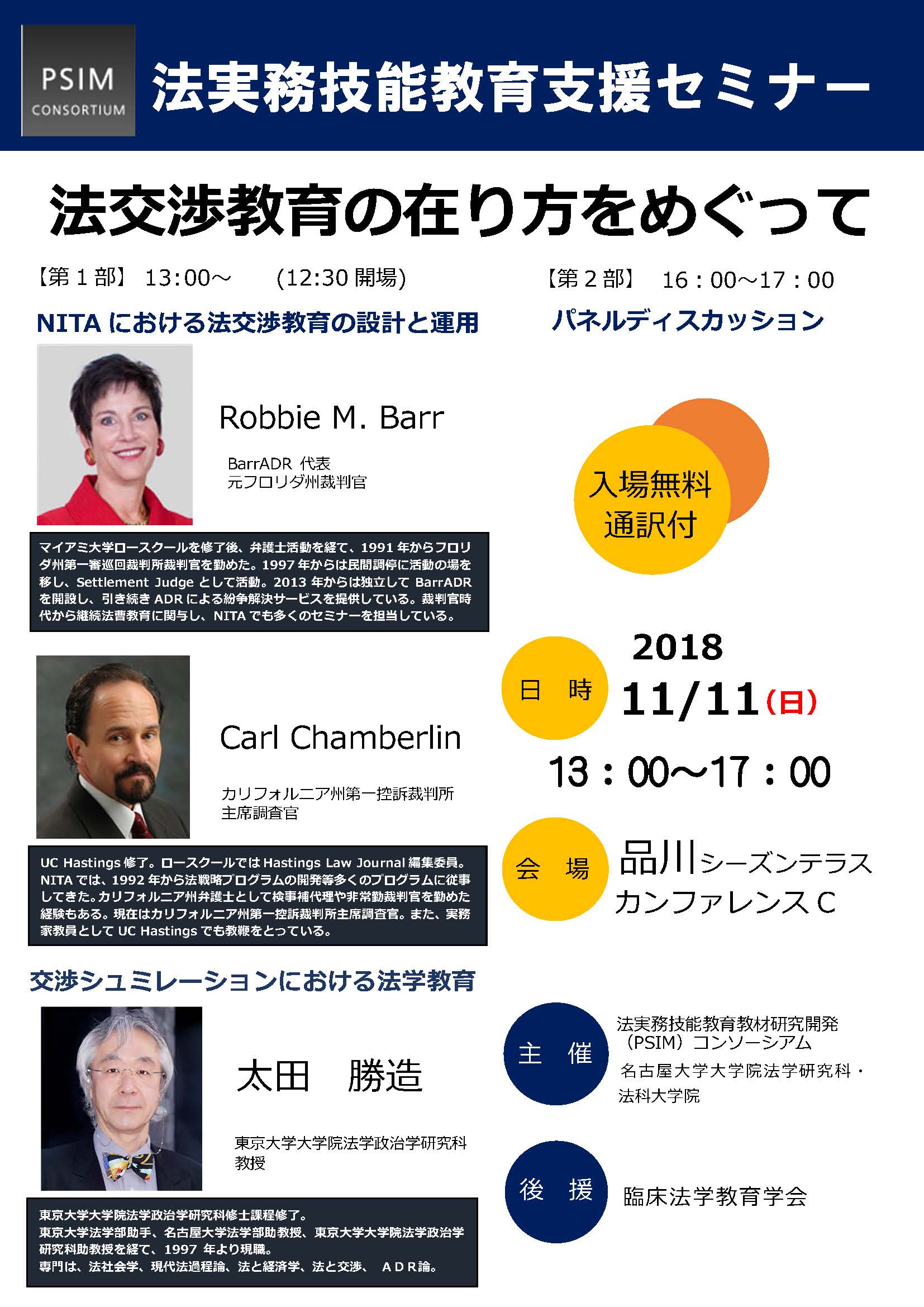

第32回法実務技能教育支援セミナー

日時:2018年11月11日(日)13:00~17:00

場所:品川シーズンテラスカンファレンスC

-

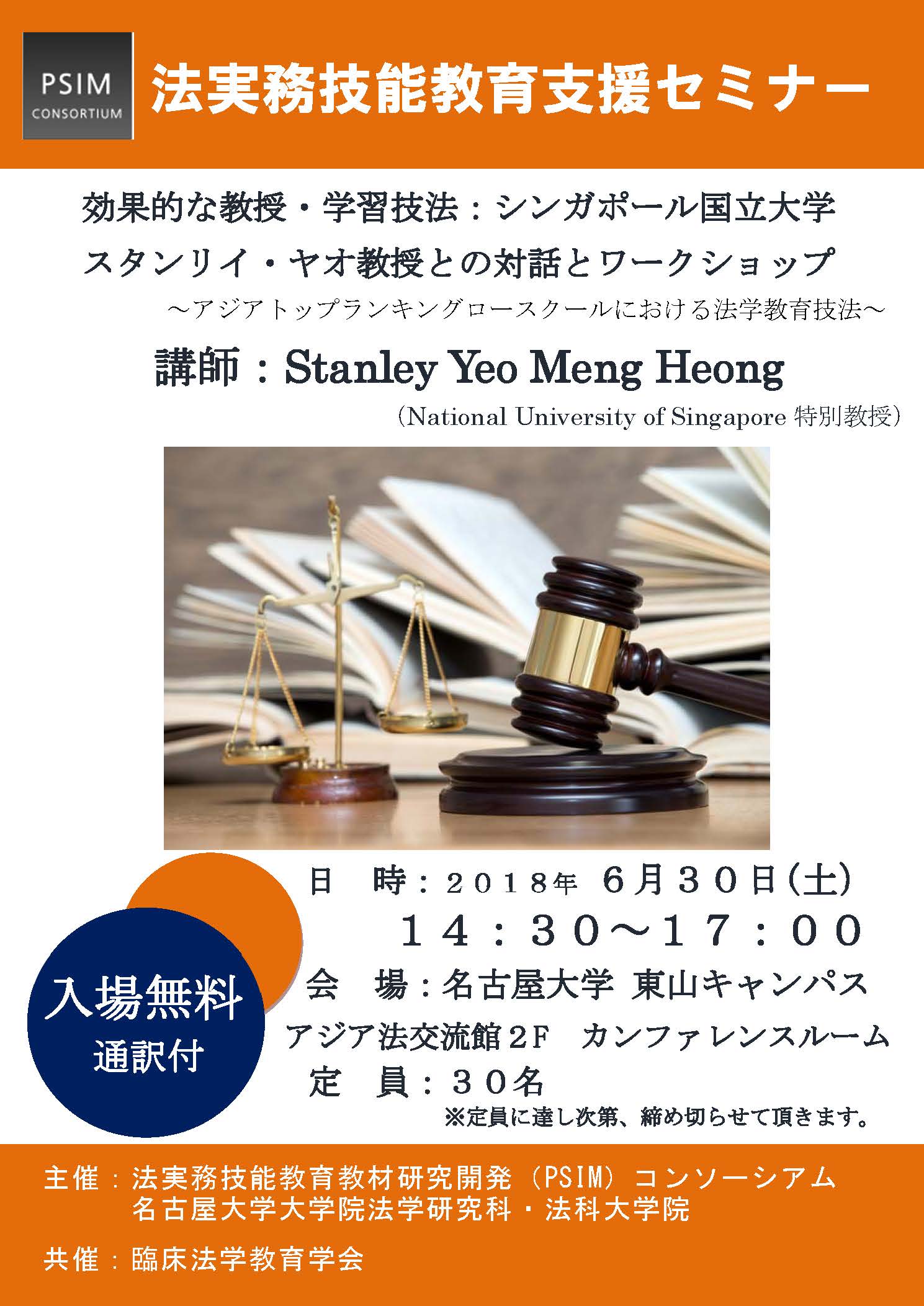

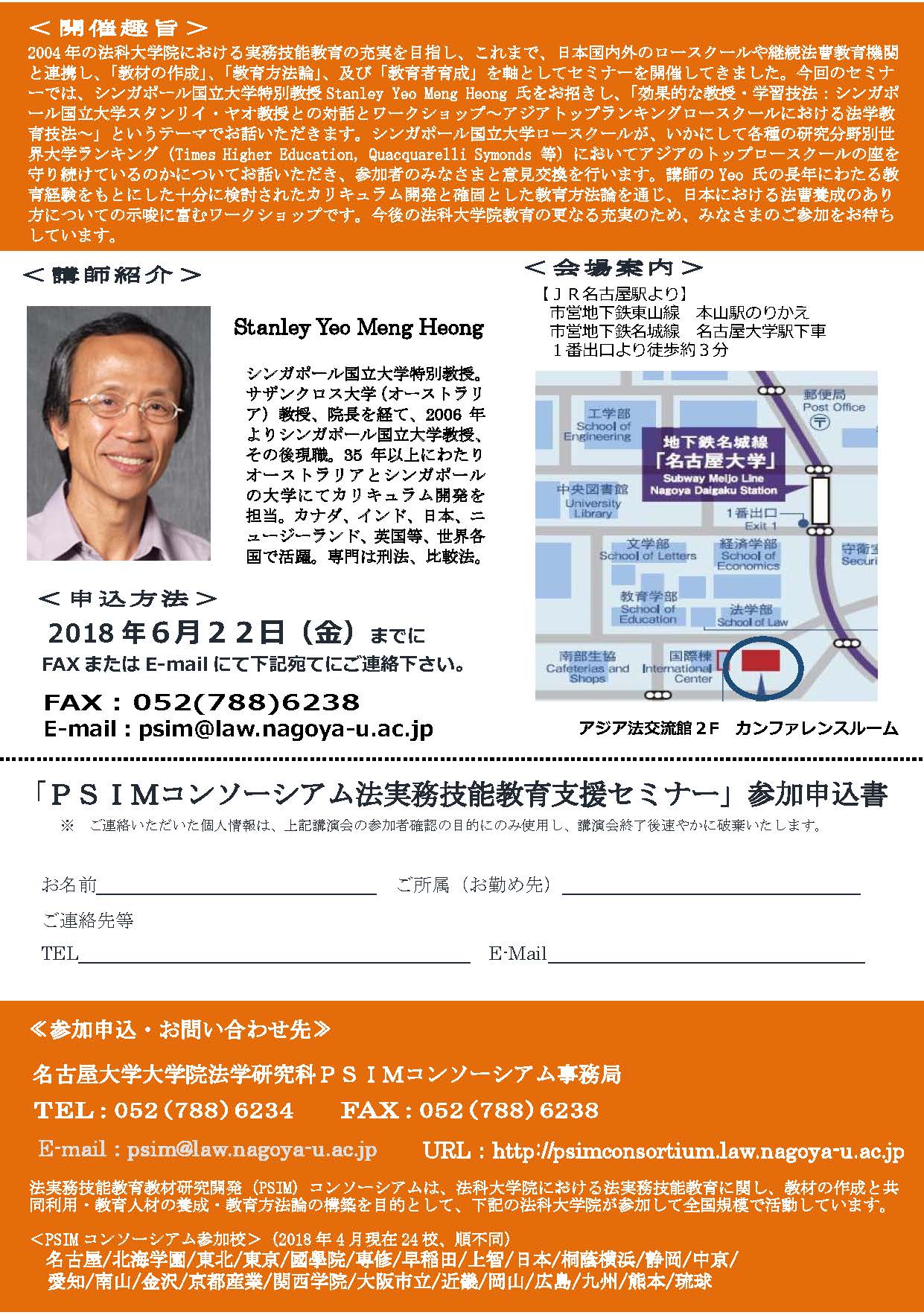

第31回法実務技能教育支援セミナー

日時:2018年6月30日(土)14:30~17:00

会場:名古屋大学 東山キャンパス アジア法交流館2F カンファレンスルーム

-

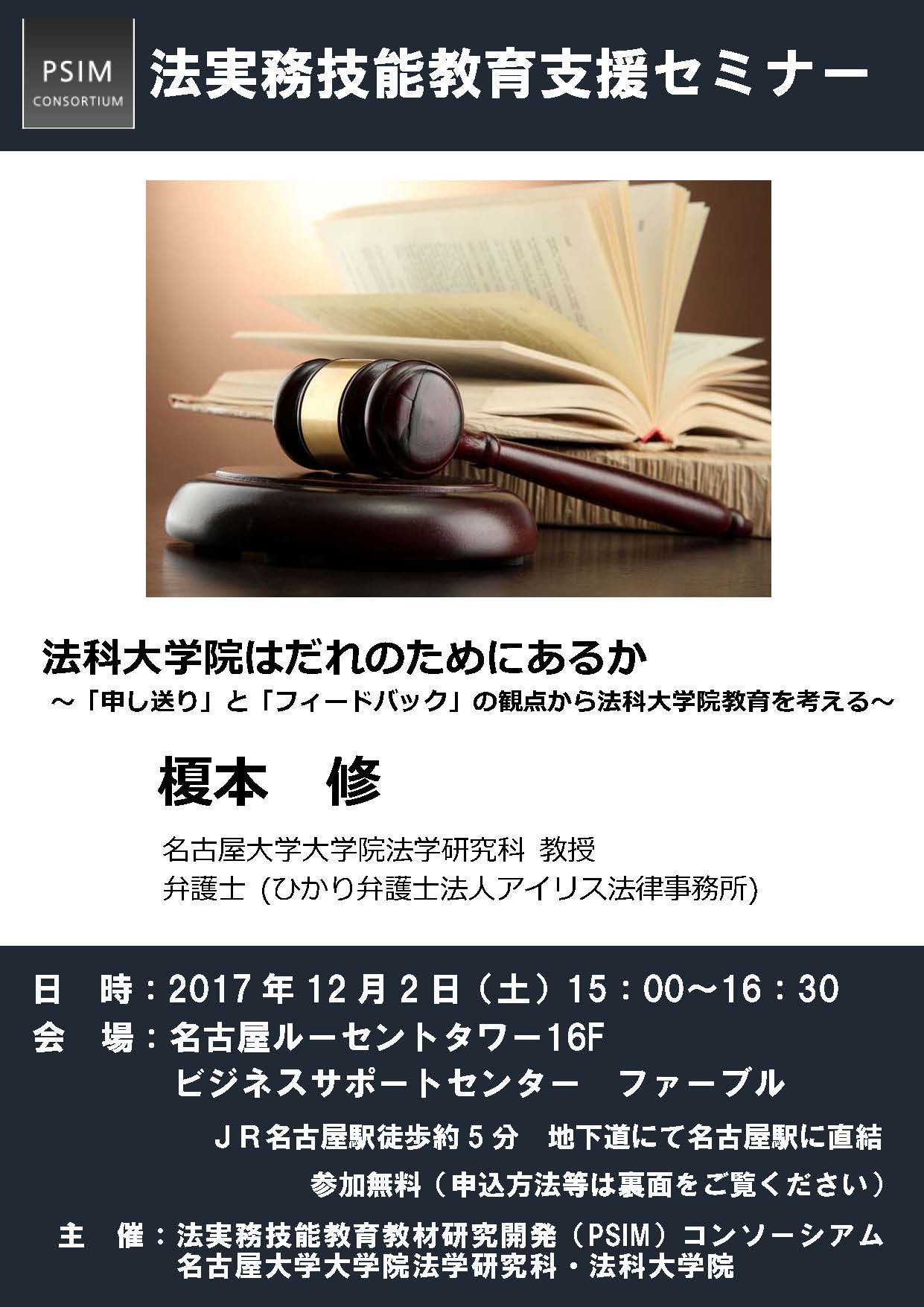

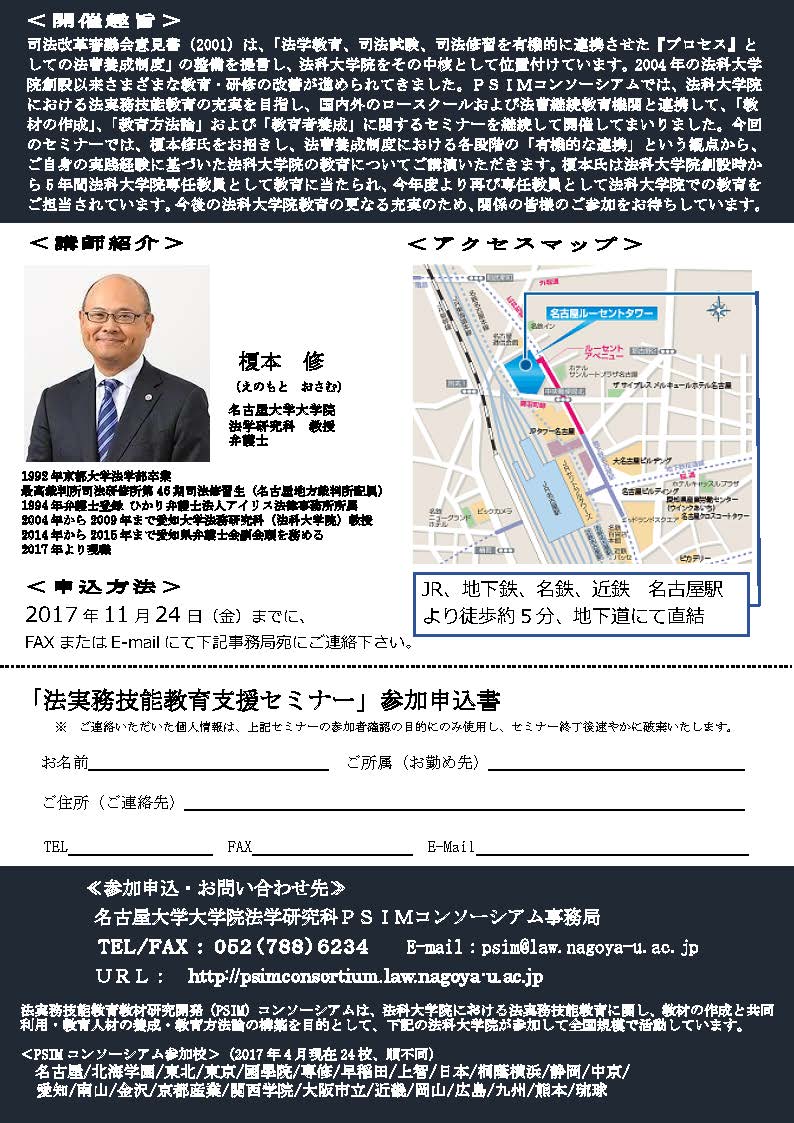

第30回法実務技能教育支援セミナー

日時:2017年12月2日(土)15:00~16:30

場所:名古屋ルーセントタワー 16F ビジネスサポートセンター ファーブル

-

第29回法実務技能教育支援セミナー

日時:2017年9月3日(日)10:00~18:00

会場:ステーションコンファレンス東京(サピアタワー)4階402会議室

-

第28回法実務技能教育支援セミナー

日時:2017年9月2日(土)12:30~18:00

会場:弁護士会館(東京 霞が関)